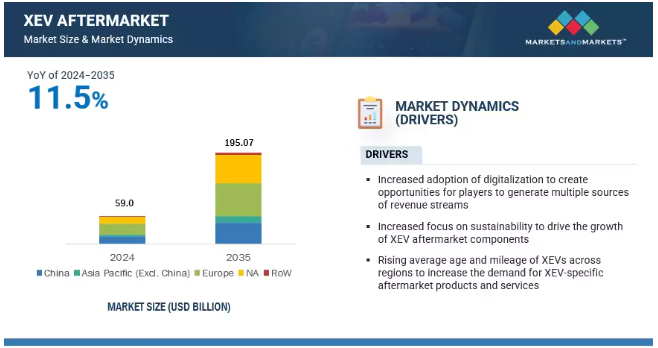

XEVアフターのグローバル市場規模は2024年に590億ドル、2035年までにCAGR 11.5%で拡大する見通し

市場概要

XEVアフターマーケットの世界市場規模は2024年に590億米ドルと推定。2024年から2035年までの年平均成長率は11.5%で、2035年には1,950億7,000万米ドルに達すると予測されています。XEV アフターマーケットを牽引するのは、EV の販売台数の増加と世界的なシェア拡大。2024年の軽自動車市場におけるXEVの普及率は~5%。2035年には~17%に達すると予測されています。台数ベースでは、2035年までに軽自動車XEV台数は2億5,840万台に達すると予測。

XEVの長期使用により、XEVのメンテナンス、修理、交換部品の需要が徐々に増加しています。XEVアフターマーケットサービスの主なトレンドには、バッテリー再生、再製造、オーバーエアアップデート、AI対応診断などがあり、XEVアフターマーケットは従来の(ICE)アフターマーケットとは異なります。

自動車部品やコンポーネントの流通におけるeコマースの台頭は、OEMがターゲット顧客に直接アプローチし、より多様な製品を提供することを可能にするため、大きな変化をもたらすと予想されます。世界中の政府は、持続可能な慣行に関するイニシアチブを推進し、真の循環型経済を構築しています。先進技術の統合は、XEVアフターマーケットを自動車産業の重要な成長セグメントとしてさらに位置づけています。

ドライバー BEVの1マイルあたりの維持費は大幅に安い

BEVの1マイルあたりのメンテナンスコストは、ICE車やハイブリッド車よりも低く、これは可動部品が少ないことに起因しています。BEVは、ICE車とは異なり、オイル交換、排気システムの修理、複雑なトランスミッションのメンテナンスが不要です。一方、HEVとPHEVは、デュアルパワートレインであるため、これらのコストが発生します。BEVは、タイヤの交換頻度が比較的高く、バッテリーなどのコンポーネントに高額な修理費がかかる可能性がありますが、ブレーキの摩耗などの日常的なメンテナンスは、回生ブレーキにより低減されるため、1マイルあたりのメンテナンスコストは全体的に低下します。BEV、PHEV、HEV、ICEの1マイルあたりの維持費は、それぞれ~0.062米ドル、0.093米ドル、0.099米ドル、0.105米ドル。BEVは、ICE、HEV、PHEVに比べて初期投資が高いにもかかわらず、コスト面で有利であるため、長期的にはますます経済的な選択肢となります。

制約: XEVアフターマーケットにおけるOESの大きなシェア

XEVアフターマーケットでは、XEVが独自のソフトウェアに大きく依存しているため、OESが独立系アフターマーケット企業よりも優位に立つと予想。この優位性は、5年保証のXEV人口が増加するにつれてさらに強固になる見込み。OESチャネルは、EVの維持に不可欠な独自ソフトウェアのアップデートにアクセスできるメリットがあります。このためOESは、IAMプロバイダーが太刀打ちできないような継続的な収益源を確保できるという強みがあります。さらに、OEMはロイヤルティプログラムや修理・保守サブスクリプションを通じてOESの優位性を強化し、顧客を囲い込んでいます。同時に、IAMチャネルは、EV専用部品の調達や急速に進化する技術への対応という課題に直面しています。その結果、OESチャネルは、OEMの技術革新やインフラとの直接的なつながりを活用し、特に保証期間内の新型EVの成長セグメントをリードすることになるでしょう。2024年のEVメンテナンス分野におけるIAMのシェアは7%。このシェアは、EV固有のニーズに合わせたトレーニング、ツール、認定への投資の増加により、2030年までに15%に達すると予測されています。

機会: EVによるアフターマーケット製品・サービスの破壊

XEV用スペアパーツの普及にはデジタル化が重要な役割を果たすでしょう。電子商取引の増加により、オンライン・プレーヤーはより包括的なサービス・パッケージと幅広い製品ポートフォリオを提供するようになるでしょう。一部の地域では、DIY文化もXEVアフターマーケットパーツの需要拡大に重要な役割を果たすでしょう。EVのオンラインテレマティクスと診断ソフトウェアは、所有者に予測メンテナンス機能を提供します。バッテリーの性能、モーターの効率、システムの状態に関する詳細なデータを提供し、技術者に実用的な洞察力を与えます。テスラなどの OEM は OTA アップデートを提供し、モバイル・サービス・ユニットが顧客先での修理を可能にし、フォードは EV の健全性を監視するための EV 予測メンテナンスとテレマティクスを提供し、リビアンは追跡、メンテナンス・スケジューリング、充電最適化のための FleetOS プラットフォームを提供しています。

課題 地場産業の部品コスト上昇を招くサプライチェーンの混乱

サプライチェーンの混乱は、供給不足、ロジスティクスの課題、地政学的問題、環境問題によって引き起こされ、地域のアフターマーケットにおける部品コストの上昇につながります。自動車アフターマーケットの動向に見られるように、修理工場や消費者は価格の上昇や遅れに直面します。レジリエンス(回復力)戦略が台頭しているものの、その実施によってコスト全体が上昇するため、価格の上昇は当面続く可能性が高い。ほとんどのEV部品のサプライチェーンは少数の主要国に集約されています。このため、グローバルなサプライチェーンは、何らかの混乱が生じた場合にコスト圧力を受けやすい。しかし、世界各国はサプライチェーンの多様化とリスク回避に積極的に取り組むと思われます。

XEVアフターマーケットをリードすると推定されるタイヤ部品

EVでは、EV特有の設計と性能によって頻繁に交換する必要があるため、タイヤがアフターマーケット需要の主要な牽引役として台頭してきています。EVの瞬間的なトルクと重い重量は、大きなバッテリーパックに起因するため、タイヤの摩耗を加速させ、従来の自動車よりも定期的な交換が必要です。

EVでは3万5,000~4万kmの間隔でタイヤを交換しますが、ICE車では4万5,000~5万kmの間隔で交換します。対照的に、バッテリー、電気モーター、電動コンプレッサーなどの中核部品は、非常に長寿命に設計されており、多くの場合、最小限のメンテナンスで車両の寿命を全うできるように設計されています。

しかし、EVのメンテナンスや修理が必要になった場合、まれに起こる故障や事故、長期間にわたる劣化により、その費用は非常に高額になる可能性があります。専門的な労働力、独自の部品、高電圧システムの複雑さなどがこうした出費を招き、EV所有者にとっては些細な介入であっても多額の投資になります。

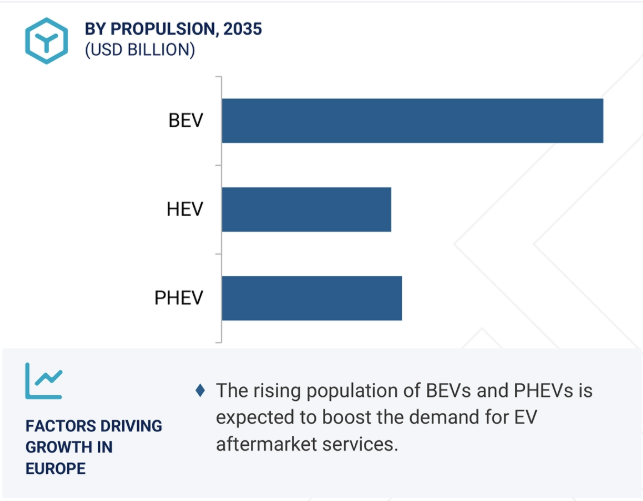

ヨーロッパは、2035年までにEVアフターマーケット・サービスの最大市場になると予測されています。2030年から2035年にかけてガソリン車の新車販売が禁止される可能性があるなど、厳しい規則がEVへのシフトを可能にしています。このため、バッテリーの修理やソフトウェアのアップグレード、スペアパーツを必要とする車両が増加すると考えられます。さらに、ドイツ、フランス、ノルウェーでは、環境に優しい移動に対する国民の意識が高く、政府が補助金や税制上の特典を通じて支援しています。先進的な充電ネットワークとバッテリー技術により、EVの走行時間が長くなり、アフターマーケットの必要性が高まっていることも重要です。また、ヨーロッパの主要自動車メーカーはすでにEVソリューションに専門性をシフトしており、アフターマーケット業界の競争力強化に貢献しています。

主要企業・市場シェア

XEVアフターマーケット市場トップ企業リスト

XEVアフターマーケット市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されています。XEVアフターマーケット市場の主要企業は以下の通り。

Advance Auto Parts (US)

Autozone (US)

Carquest (US)

LKQ Corporation (US)

NAPA (US)

GSF Car Parts (UK)

Intercars (Poland)

Alliance Auto Group (UK)

Weichai Power (Germany)

Tata AutoComp (India)

Sona Comstar (India)

Lucas TVS (India)

TEMOT International (Germany)

Bosch (Germany)

Valeo (France)

【目次】

要旨

1

1.1 世界の軽自動車市場の動向

1.2 アイスvsXEVアフターマーケット収益分析

1.3 氷対XEVコンポーネントの1マイルあたりのメンテナンスコストと交換間隔

1.4 飲料車の普及によるアフターマーケット収益への影響

1.5 XEVコンポーネントの交換コスト分析

1.6 ハイブリッド車と電気自動車向けの新たなサービス

調査の目的、範囲、方法

2

2.1 調査範囲

2.2 調査目的と方法論

マクロ経済分析と規制分析

3

3.1 地域別GDP成長率予測

3.2 地域別世界インフレ率

3.3 世界の原油価格とリチウムイオン電池価格の比較 2030年までのリチウムイオン電池価格動向

XEVパルクと年齢トレンド分析

4

4.1 xevの地域別・推進力別台数分析

4.2 xevの推進力別地域別保有台数分析

4.3 XEVの走行距離傾向

4.4 xevの平均年齢傾向

…

【本レポートのお問い合わせ先】

www.marketreport.jp/contact

レポートコード:AT 9377

- 世界のフェロアロイ市場規模、シェア、成長分析-予測動向・展望(2025-2034)

- 自動車エンジン冷却ラジエーターの世界市場

- 世界の自動車用ガラスマウントアンテナ市場

- コントラスト・ミディアムの中国市場:X線・CT、MRI、超音波検査

- 自動車用レザー内装材市場2025年(世界主要地域と日本市場規模を掲載):本革、人工皮革

- API 610遠心ポンプ市場2025年(世界主要地域と日本市場規模を掲載):垂直、水平

- スキーリゾート用スノーメーカーの世界市場

- 抗血小板薬の世界市場

- 体外診断薬(IVD)品質管理の世界市場規模は2030年までにCAGR 5.5%で拡大する見通し

- 世界の軍事シミュレーション・訓練市場成長分析-市場規模、シェア、予測動向・見通し(2025-2034)

- 小型トラック用ステアリングシステムのグローバル市場規模調査:タイプ別、車種別(ピックアップトラック、バン)、販売チャネル別、地域別予測:2022-2032年

- 自動車用NADモジュール市場2025年(世界主要地域と日本市場規模を掲載):4Gモジュール、5Gモジュール、その他